【プロ監修】醤油のおすすめランキング11選【市販〜高級まで紹介】

2025/02/28 更新

今回は全国の超美味しい醤油を熟知する方に取材しました。ここではブログでも話題の醤油の選び方、楽天やamazonで購入できる有名醤油メーカー・無添加、濃口や薄口などおすすめ商品をランキング形式でご紹介します。スーパーなど市販のものもあるので必見です。

・当サービスに掲載された情報は、編集部のリサーチ情報を掲載しております。記載の内容について(タイトル、商品概要、価格、スペック等)不備がある場合がございます。また、画像はイメージであり内容を保証するものではございません。詳細については、各EC/サービスサイトでご確認の上ご購入くださいますようお願い申し上げます。 なお、当ウェブページの情報を利用することによって発生したいかなる障害や損害についても、当社は一切責任を負いかねますので、予めご理解いただけますようお願い申し上げます。

・商品PRを目的とした記事です。gooランキングは、Amazon.co.jpアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。 当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部がgooランキングに還元されます。

目次

※Amazonおよびこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc.又はその関連会社の商標です。

醤油専門店が選んだおすすめの醤油6選

高橋さん

白身のお刺身には淡口醤油で、マグロなど赤身のお刺身には溜醤油がおすすめです。「塩やレモンをかけて食するとおいしいそうなもの」と、「ソースをかけて食した方がおいしそうなもの」の分け方で考えてみるとわかりやすいです。

難しく考えず気軽に使いたいときは、日本人の平均的な味覚に合わせて作られている『大手メーカーの醤油』がおすすめです。

素材の味や風味を活かしたいなら

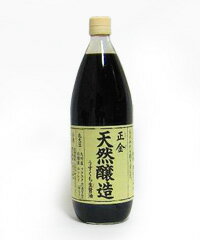

正金醤油 天然醸造うすくち生醤油

Amazon での評価

(2025/05/01調べ)

木桶仕込みで性格が反映された素材を引き立たせる醤油

日東醸造 足助仕込三河しろたまり

Amazon での評価

(2025/04/30調べ)

醤油とは呼べない醤油

醤油の定義の一つは大豆を使っている事です。一般的な白醤油には大豆が1~2割使われていますが、この「しろたまり」は大豆を使っていないので厳密には醤油と呼べません。「小麦醸造調味料」と表記されています。

ただ、昔の白醤油を追求しようと試行錯誤した結果作られたもので、塩味とともに甘味をしっかりと感じられます。調理に使って素材や色を生かしたいものに使うのにおすすめです。

| 種類 | 白醤油 |

|---|---|

| 大豆の種類 | - |

| 製造法 | - |

| 等級表示 | - |

| 内容量 | 1800ml |

白醤油って何?

白醤油は他の醤油とは違い、小麦をメインに使って作られている醤油です。琥珀色であるため、他の醤油に比べて素材本来の色などを引き立たせる特徴があります。淡口醤油よりも熟成期間が短く、白だしとはだしが含まれていない点で異なります。

醤油のうまみを感じたいなら

ヤマロク醤油 鶴醬 500ml

Amazon での評価

(2025/04/30調べ)

再仕込み製法で作られた熟成醤油

2年かけて熟成させ一度完成した醤油をもう一度樽に戻し、再び原料を加えて2年仕込んで作られた再仕込み醤油です。そのため原材料も仕込みも2倍かかるので手掛ける醤油メーカーも少なく、流通量も全体の1%程度になります。

この醤油も木桶仕込みで4年ほどの熟成を経ているので、超長期熟成されています。うまみがあり醤油としての主張がはっきりとした商品です。何につけても醤油の味わいでおいしく食べられますが、特にバニラアイスにかけるのをおすすめします。

| 種類 | 再仕込 |

|---|---|

| 大豆の種類 | エンレイ |

| 製造法 | 本醸造再仕込み |

| 等級表示 | - |

| 内容量 | 500ml |

甘い醤油が好きなら

吉村醸造 サクラカネヨ 【濃口醤油 甘露】

Amazon での評価

(2025/04/30調べ)

鹿児島の醤油の甘さに驚く人も多いはず

鹿児島の醤油で非常に甘い醤油です。九州の醤油は甘いのをご存じの方も多いと思いますが、九州の中でも南に行くほどに甘さは増す傾向があります。鹿児島の醤油は特に甘くて有名です。

初めて口にされる方にとっては好みは分かれるかもしれません。お餅を食べるときの砂糖醤油をもう少し甘くしたイメージです。焼きおにぎりや卵かけご飯に使っていただくと魅力を感じやすいと思います。

| 種類 | 甘口 |

|---|---|

| 大豆の種類 | - |

| 製造法 | 熟成醤油 |

| 等級表示 | - |

| 内容量 | 1000ml |

※上記ランキングは、各通販サイトにより集計期間・方法が異なる場合がございます。

編集部が選んだおすすめの醤油5選

ここでは、通販サイトの口コミ調査を基準に選んだ「編集部おすすめの醤油5選」を紹介します。

井上醤油店 井上古式じょうゆ

国産原料にこだわったコクのある醤油

井上醤油店は島根県にある醤油店です。原料はすべて国内産にこだわり、さまざまな醤油を製造しています。製造には食品添加物を使用しない本醸造を採用していますので、食品添加物を気にしている方でも心配なく使えるのもポイントです。

今回ご紹介する濃口醤油は、一般的な量の2倍の大豆を加えて作られているため、大豆の風味が豊かに感じられます。醤油本来の味わいはもちろん、大豆のまろやかな旨味も感じられるので、煮物や唐揚げの下味などにピッタリです。

口コミを紹介

スーパーの醤油には戻りたくないと思ってしまいます。息子もこっちの醤油が美味しいらしく、納豆についている甘い醤油的なものをやめてこっちの醤油を選んでます!

| 種類 | 濃口 |

|---|---|

| 大豆の種類 | 丸大豆 |

| 製造法 | 本醸造 |

| 等級表示 | なし |

| 内容量 | 360ml |

チョーコー 超特選むらさき

Amazon での評価

米や大豆など原料の旨味を活かした深みのある味わいを楽しめる醤油

チョーコーの濃口醤油は、米ならではのマイルドな旨味を活かした味わいが特徴です。製造過程で使用する水を少なくした結果、等級の判断基準となる旨味を豊富に含んでおり、超特選醤油に認定されています。

また一般的な濃口醤油よりも使用する大豆や小麦の量が多く、大豆の旨味や小麦の甘さを活かした深みのある味わいも楽しめます。丸大豆100%の美味しさが堪能できる醤油です。

口コミを紹介

さほど高くない値段でおいしい醤油にランクアップできる点が良いです。シンプルに食材にかけて食べてみると、美味しさの違いを実感します。気に入ってリピートしています。

| 種類 | 濃口 |

|---|---|

| 大豆の種類 | 丸大豆 |

| 製造法 | 本醸造 |

| 等級表示 | 超特選 |

| 内容量 | 1L |

イチビキ 小麦を使わない丸大豆醤油

Amazon での評価

(2025/04/30調べ)

小麦が使われていないから大豆の旨みが楽しめるイチビキ濃口

イチビキの醤油は大豆・食塩・アルコールのみを使ったシンプルな醤油です。長期熟成で生まれる大豆本来の旨味を楽しめ、煮物やつけ麺のスープなどいろいろな使い方ができます。

大豆本来の味わいが深く、だしを使わなくても美味しくいただけるとの口コミもあります。一般的に醤油に含まれる小麦が含まれていないので、小麦グルテンを摂取しないグルテンフリーにこだわっている方や、小麦アレルギーの方にもおすすめです。

口コミを紹介

普通に美味しい醤油です。

違和感もないのでアレルギーのある方やグルテンフリー生活中の方でもストレスなく使える商品だと思います。

| 種類 | 濃口醤油 |

|---|---|

| 大豆の種類 | 丸大豆 |

| 製造法 | 本醸造 |

| 等級表示 | なし |

| 内容量 | 500ml |

大徳醤油 淡口丸大豆醤油

Amazon での評価

(2025/04/30調べ)

通販・お取り寄せで人気のすっきりした薄口醤油

大徳醤油の薄口醤油は、国内産で添加物を含まない小麦・大豆・塩を使用し、本醸造で長期間熟成された醤油です。長期熟成によるコクの深さや、国内産のにがりを使用して作られた塩によるマイルドな味わいが楽しめます。

基本的に味や色が薄い薄口醤油と、本製品の特徴である深みのある味わいは一見矛盾しているようですが、本製品はコクのある味わいとすっきりとした口当たりを両立しています。素材の美味しさをより引き立たせている醤油です。

口コミを紹介

素材の色を邪魔せずきれいに美味しそうに仕上がります。ほかに茄子の焼きびたしなど、そのまま使う料理も香り、味ともに満足でした。

| 種類 | 薄口醤油 |

|---|---|

| 大豆の種類 | 丸大豆 |

| 製造法 | 本醸造 |

| 等級表示 | なし |

| 内容量 | 900ml |

おいしい醤油の選び方

醤油の選び方としては、種類・等級・専用の醤油といったポイントがあります。それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

料理に合わせた種類で選ぶのがおすすめ

醤油は、製造工程や使われている素材の違いにより主に6種類に分かれています。種類ごとの特徴や適した料理を参考に、用途に合った種類の醤油を選びましょう。

豚の角煮など色味や醤油ベースの味を求めるなら「濃口醤油」がおすすめ

濃口醤油は醤油の独特の色や製造過程で使われる麹の香りが強く、濃い味わいが特徴です。濃口醤油の特徴を活かせるので、豚の角煮・肉じゃが・すき焼きなど、醤油の色味やコクを活かしたい料理に使うのをおすすめします。

その昔、関東以北では臭いが強めの魚が多く出回っていたため、濃口醤油は魚の臭い消しのために作られた歴史があります。濃口醤油は全国で多く流通していますが、この歴史から、現在でも特に関東・東北・北海道地方では濃口醤油が人気です。

お吸い物など具材の色や味わいを活かしたいなら「薄口醤油」がおすすめ

薄口醤油は淡口醤油とも呼ばれ、醤油独特の色・香り・味は控えめな分、上品な甘さや塩気が特徴の醤油です。料理に加えても色や味がほとんど変わらないので、お吸い物・親子丼・茶碗蒸しなど具材の色や風味を活かしたい料理に合います。

薄口醤油と濃口醤油の違いは、薄口醤油の方が製造期間が短く、色を薄くする塩を多く使うため、色や香りなどが控えめです。また、仕上げに甘酒などの甘みを加えるので上品な甘さを感じられます。

照り焼きチキンなど赤みや醤油の香りが欲しいなら「たまり醤油」がおすすめ

たまり醤油は、濃口醤油と同様に色・香り・味が強く、火にかけると色が少し赤みを帯びた茶色になる醤油です。主に中部地方や九州地方で使われており、大豆をメインに使用しているので大豆特有の旨味や香り、とろみもあります。

照り焼きチキンやせんべいなどに向いているだけでなく、酒やみりんなどを加えて甘さを加え、たまり醤油特有のとろみを活かせば刺身醤油としても使えます。何年もかけて熟成した大豆や麹などから出た旨味が感じられる醤油です。

味の主張がはっきりした具材やとろみを求めるなら「再仕込み醤油」がおすすめ

再仕込み醤油は味・色・香りが濃く、醤油独特の旨味が感じられる醤油です。地域によっては甘露醤油とも呼ばれています。冷奴などあっさりとした味の料理に少し加えるだけで、より深みのある味わいになりおすすめです。

とろみがあるので、卵かけご飯やお刺身にかけると卵やお刺身にうまく絡んで美味しくいただけます。コクがあるので料理の隠し味にもピッタリです。違う醤油の代用品で使う場合は味が濃くなるので量を加減しましょう。

白身魚の煮付けなど下味として使うなら「白醤油」がおすすめ

白醤油はほかの種類の醤油より味・色・香りが一番控えめで、塩気があるのが特徴です。料理に味や色などを主張しすぎず塩気を加えられるので、白身魚の煮付けの下味やうどんのスープ・浅漬けにピッタリ合います。

薄口醤油と似ていますが、薄口醤油は加熱されて製造される一方白醤油は加熱されずに製造されます。また薄口醤油の甘さは甘酒によるものですが、白醤油の甘さは小麦から出されるものです。

卵かけご飯や煮物などを甘くしたいときは「甘口醤油」がおすすめ

甘口醤油は、九州や中国地方・北陸地方などで作られる文字通り「甘い」味の醤油で、みりんや甘味料を加えて作られています。卵かけご飯や煮物・玉子焼き・白身の刺身・馬刺しなどに使うのがおすすめです。

なぜ甘い醤油が生まれたかは諸説あり、南のほうの気温が高いところでは生理的に甘いものを欲する説や、奄美大島など砂糖の産地が近い、長崎の出島とオランダで貿易があり砂糖の大量輸入があったから、などさまざまな説があります。

ラーメン用やうどんなど旨味をプラスするなら「だし醤油・かき醤油」がおすすめ

醤油に昆布や鰹出汁、牡蠣エキスなどの旨味成分をプラスした加工醤油もおすすめです。淡白な味わいのメニューに、しっかりと旨味をプラスし美味しく仕上がります。うどんやラーメン用の旨味をプラスするのはもちろん、そうめんなどのアレンジにも使えます。

だし醤油は、しっかりと旨味や甘味のある食材との組み合わせには向きません。食材によって向き不向きがあるため、特定のメニューのみに使用できます。

用途に合わせて醤油の美味しさを引き立たせよう

用途で使い分けたいなら「だし醤油・刺身醤油・醤油麹」を確認

最近ではだし醤油や刺身醤油・醤油麹、さらに一つの料理に特化した醤油も販売されています。卵かけご飯用の醤油やうどんそば用、さらにはアイスやかき氷用醤油などさまざまです。プリンに醤油をかけてウニの味を再現する醤油もあります。

また醤油は自宅でも簡単にアレンジ可能です。まず好みの醤油を買ってきて、そこへ唐辛子や鰹節・昆布・ニンニクなど好きなものを漬け込めば、自分好みの味の醤油が楽しめます。食べたい料理に合わせて味をアレンジしてみましょう。

下記の記事では、卵かけご飯用の醤油や、刺身醤油について詳しくご紹介しています。合わせてご覧ください。

スーパーで買える 醤油メーカーで選ぶ

醤油はスーパーやコンビニエンスストアでも手軽に購入できる大手醤油メーカーが大量生産するものと、老舗の醸造所が伝統製法で造るものの2つに分けられます。

鮮度を維持する先進的なボトル技術にも注目の「ヤマサ」がおすすめ

ヤマサは創業1645年の伝統ある調味料メーカーで、ヤマサ独自のこうじ菌による色・香り・風味があります。鮮度を保つために酸化を防ぐ二重構造鮮度ボトルや、樹脂使用量の少ないエコ容器など先進的なボトリング技術にも注目です。

全国どこでも市販で手軽に手に入れられる醤油は「キッコーマン」がおすすめ

国内醤油のトップシェアをほこり、近くのスーパーやコンビニなどの市販でも豊富な種類の醤油を見つけやすいのはキッコーマンです。大量生産されていてもおいしさにはこだわっているので、手頃な価格でもクオリティーは高いのが魅力です。

刺身系の料理に合わせたいなら「イチビキ」がおすすめ

刺身系の料理に使用するなら創業100年以上の老舗の味噌醤油メーカーのイチビキがおすすめです。イチビキはいろいろなタイプの醤油を製造販売していますが、なかでも「超特選おさしみ溜ボトル」が人気があります。刺身はもちろん、魚の蒲焼き・照り焼きにもうってつけです。

産地や健康にこだわった醤油の選び方もおすすめ

ここでは、産地や健康に注目した醤油の選び方紹介します。産地によって醤油の味は大きく異なります。また、減塩された醤油や製造方法の異なる醤油といったさまざまなタイプの醤油があるので、それらもふまえて醤油を選んでみるのもおすすめです。

大豆の種類で選んでお好みの味わいに

醤油に使われているのは「丸大豆」または「脱脂加工大豆」です。大豆の種類によって醤油の味わいが異なりますので、お好みの味わいに合った大豆が使われた醤油を選びましょう。

コクのある味わいを求めるなら「丸大豆」がおすすめ

丸大豆は大豆を時間をかけて丸ごと熟成してあり、大豆の脂肪分がそのまま残っています。このため大豆の旨味が染みたマイルドでコクのある味わいが特徴です。すきやきや野菜の煮物など、醤油の味をメインにしたい料理に向いています。

丸大豆を使った醤油は、大豆を熟成する期間が必要です。生産に時間がかかる分コストもかかるため、値段は高い傾向にあります。しかし丸大豆を使った醤油は冷奴や焼き魚などにかけるなどかけ醤油としても使えます。

あっさりとした味わいを求めるなら安い「脱脂加工大豆」がおすすめ

脱脂加工大豆は大豆の油分を取り除く加工が施されているタイプです。油分が取り除かれているので味わいはすっきりとしています。また醤油の旨味の元であるタンパク質が豊富に含まれていて、旨味がよく感じられるのも特徴です。

油分が少ないため塩気が強く感じられるので、野菜炒めや野菜スープに使うと美味しく仕上がります。大豆から取り除かれた油を使い生産コストが低いため、丸大豆を使った醤油よりも価格は手頃です。

食材の食感を楽しむなら「パウダー醤油」がおすすめ

醤油の種類としてはイレギュラーですが、醤油をかけて食感が変わってしまうのが嫌なら「パウダー醤油」がおすすめです。パウダー状なので揚げ物にかけても衣がしんなりしたり液ダレしたりせず、かつ醤油の風味を楽しめます。

標準〜超特選の等級で醤油を選ぶ

醤油には、日本醤油技術センターによりJAS基準を突破しているかを検査し、JAS基準を突破した醤油に等級がつく制度があり、醤油を購入する上での判断基準になります。

醤油の等級で選ぶなら「特級・上級・標準」の3種類がおすすめ

醤油の等級は、味や香りの順に特級・上級・標準に分けられます。標準の醤油より上級や特級の醤油の方が旨味や香りがいいので、購入時の参考にしましょう。等級の基準は窒素の分量や、色の度合いといった項目の数値によります。

等級認定のための検査は任意で、等級認定を受けても等級表示するかどうかは工場によって違います。等級は醤油瓶やボトルのラベルを見れば確認できるので気になる方はチェックしてください。

特級の中でも日本一 美味しい醤油を求めるなら「超特選・特選」がおすすめ

特級の中でもさらに旨味が感じられるのが日本一 美味しい醤油といわれる超特選や特選の認定を受けている醤油です。特選よりも超特選の方が上の認定となります。先ほどご紹介した標準・上級・特級よりも評価が高いので、料理のレベルアップが可能です。

等級が高い分価格も高い傾向にあるので、特別な来客があった場合のお料理など、大切なときに使うのもおすすめです。超特選や特選の醤油に変えたら料理の味が変わったとの口コミもあります。

産地によって味は大きく異なる

醤油は国内さまざまな場所で醸造されていますが、産地によって歴史や郷土料理の影響で味わいに差があります。ここでは国内の醤油産地の特徴を紹介していきましょう。

加賀料理に用いる甘み・旨みのある醤油は「石川県産」がおすすめ

石川県金沢市大野町は、醤油の五大名産地のひとつといわれる醤油の町としても有名です。特徴は淡い色合いとほどよい甘さで、煮物や麺類だけでなくかけ醤油などにも使えます。醤油の甘みが好きな方は、ぜひ試してみてください。

アミノ酸液を加えた甘口醤油で有名な「富山県産」がおすすめ

富山県の醤油は、富山湾でとれたばかりの新鮮なお刺身の風味を最大限に引き出す甘口醤油が特徴です。煮魚・煮物との相性もよく、アミノ酸液との混合による旨みも感じられます。魚の味を引き立てたい方は、チェックしてみてください。

歴史ある木桶による伝統的な味わいの醤油は「小豆島産」がおすすめ

香川県にある小豆島は江戸時代から400年もの歴史を誇る醤油の名産地で、昔から杉の桶を使用した醤油造りが行われてきました。長期でじっくり仕込んであるので、コクと香りがしっかりした味わいがあります。

風味やコクにこだわるなら「九州産・広島産」がおすすめ

九州の甘口醤油で有名なマルヱ醤油、広島のユーメン醤油なども有名です。ただし中には個性的な風味のものもあります。食べる方の好みに合っているかどうかを確認して選ぶのがおすすめです。

下記の記事では、九州醤油について詳しくご紹介しています。合わせてご覧ください。

知名度で選ぶなら「千葉産」がおすすめ

キッコーマンやヤマサ醤油、ヒゲタ醤油など日本を代表する醤油メーカーが生まれたのは千葉県です。千葉県の中でも、野田は銚子は醤油作りが盛んで、醤油の消費量も高くなっています。

千葉県が醤油生産地になる大きな理由は、利根川や江戸川などの水源が豊富であり、原料の調達がしやすいからです。人口の多い首都圏への近さも千葉県が醤油生産地になった理由です。日本を代表する醤油を選ぶなら、千葉産かをチェックしましょう。

「塩分量」や「有機JAS認定」を確認して、健康にもいい醤油を

健康に気を使いたいなら「塩分量・添加物」をチェック

健康面に気を使っている方や食塩分を気にされている方には、減塩醤油がおすすめです。味や香りを損なわずに塩分を減らせるので、塩分を気にせず美味しい食事が食べられます。余分な添加物を避けたい場合は、添加物が入っているかにも注目して醤油を選びましょう。

ただし塩分を減らす工程でどうしても時間と手間がかかってしまうので、お値段は普通の醤油より少々高めです。使用法としては、刺身やお浸し・和え物など、優しい味わいのものと合わせるのをおすすめします。

おいしさを保てるうちに使い切れるサイズを買おう

醤油のサイズは、美味しさが損なわれないうちに食べ切れる量を選ぶのも大切です。一人暮らしの方はコンパクトなものを買うなど、家族構成に合わせて適した量を見極めてください。

毎日自炊の一人暮らしの方は「500ml」のコンパクトサイズがおすすめ

一人暮らしでも毎日自炊をするなら、500mlサイズでも無理なく使い切れます。ほとんど自炊せずたまにしか醤油を使う機会がないけれど常備しておきたいなら、100ml前後のミニボトルがおすすめです。

醤油は開封後冷蔵庫に入れておけば長期保存が可能ですが、開封後はどうしても風味が落ちてしまいます。空気が入りにくい構造の密閉ボトルや密閉パックを選びましょう。少量でいいなら5ml~10mlに小分けされたタイプもおすすめです。

毎日使うファミリーには「1L~2L」の大型ボトルがおすすめ

毎日醤油を使う方には、1L~2Lサイズがおすすめです。大容量ほどコストがお得ですが、使い切れないと風味が落ちておいしさが半減してしまいます。コストと消費量のバランスを考えて、おいしく食べ切れる量を見極めましょう。

「製造方法」で醤油の味わいは変わる

醤油の製造方法には本醸造・混合醸造方式・混合方式があります。本醸造の醤油は醤油特有の麹による味わいが特徴です。一方混合醸造方式や混合方式の醤油はアミノ酸による旨味や深みのある味わいを感じられます。

製造方法で味わいに差が出るのは、使う原料の違いによるものです。本醸造は大豆や種麹など古くからある原料を使いますが、混合醸造方式や混合方式ではアミノ酸などの添加物が加えられています。

高級な醤油やご当地醤油は贈り物用にも

醤油には高級なものからご当地で醤油まであります。高級な醤油、ご当地醤油は贈り物にも適しているので、ギフトを迷っている方にもおすすめです。

料理人やプロも絶賛の美味しい「高級醤油」は贈り物にも

醤油はよく使うものなので、お中元やお歳暮にも喜ばれます。贈り物にはメーカーこだわりの厳選素材を用いた高級醤油がおすすめです。料理人やプロも認める高級醤油やさまざまな種類の醤油の詰め合わせはきっと喜ばれます。

通販でのお取り寄せなら「ご当地醤油」をチェック

普段なかなかスーパーで見かけない老舗の醤油蔵が造る伝統製法の醤油や、地方産地の特徴のある醤油を楽しみたい方は、通販でのお取り寄せもおすすめです。いつもと違う醤油で料理の味付けや醤油自体のおいしさを味わってみましょう。

下記の記事では、お取り寄せの醤油・だし・調味料について詳しくご紹介しています。ご自宅で使ってみたい方や、ギフトに送りたい方におすすめです。合わせてご覧ください。

醤油のおいしい保存方法

醤油は冷蔵保存か常温保存かわかりにくいものです。ここでは正しい醤油の保存方法をご紹介します。保存方法を知ればより長く醤油本来の風味や味を楽しめます。

開栓前は冷暗・開栓後は冷蔵でおいしく保存

醤油は鮮度が大切です。そのため最近では密閉型の容器に入った醤油も販売されています。醤油が酸素に触れると酸化してしまい、鮮度を落としてしまうためです。醤油は開封前は冷暗所で、開封後は冷蔵庫で保存し、酸化やカビの発生を抑え、おいしく保ちましょう。

1ヶ月を目安に使い切ろう!

醤油は腐敗はしませんが、賞味期限があります。醤油の賞味期限は意外と早く、1ヶ月ほど経つと、透明な赤色がくすんだ茶色になっていき、次第に黒くなるのです。また香りも損なわれ、味にえぐみが出てしまいます。

開封後は1ヶ月以内に使い切るのがおすすめです。醤油のサイズは小さなものから大容量のものまでさまざまあります。一人暮らしの方は小さいサイズを選ぶなど、1ヶ月で使い切れるサイズを選びましょう。

なお以下の記事では、醤油差しの人気おすすめ商品をランキング形式でご紹介しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。

本サービス内で紹介しているランキング記事はAmazon・楽天・Yahoo!ショッピングなどECサイトの売れ筋ランキング(2025年02月28日)やレビューをもとに作成しております。

この醤油は国内産大豆と小麦を使い、木桶で作られています。淡口醤油の場合は、色が濃くなるのを避けるために木桶で仕込む蔵元はかなり少ないのが現状です。しかも原材料も仕込みロット毎にホームページに原産地まで開示しています。

それでも「うちはまだまだです」と超がつくほどの謙虚な姿勢です。そんな作り手の性格が醤油にも反映されたかのように、素材をしっかりと引き立ててくれます。

高橋さん

今、醤油業界で一つの盛り上がりをみせているのは木桶です。これまで木桶は捨てられる存在だったので、桶職人が絶滅寸前でした。ただ、若手の醸造家を中心に木桶を復活させようという動きが起こっていて、各地のメーカーが連携しながら木桶と木桶職人を増やすための取り組みをしています。

昔の感覚であればライバルの関係であるはずの蔵元同士が手を繋いでみんなで盛り上げようという動きは今の時代ならではと感じています。木桶の醤油は蔵元の個性がより反映されるのでおもしろいですよ。